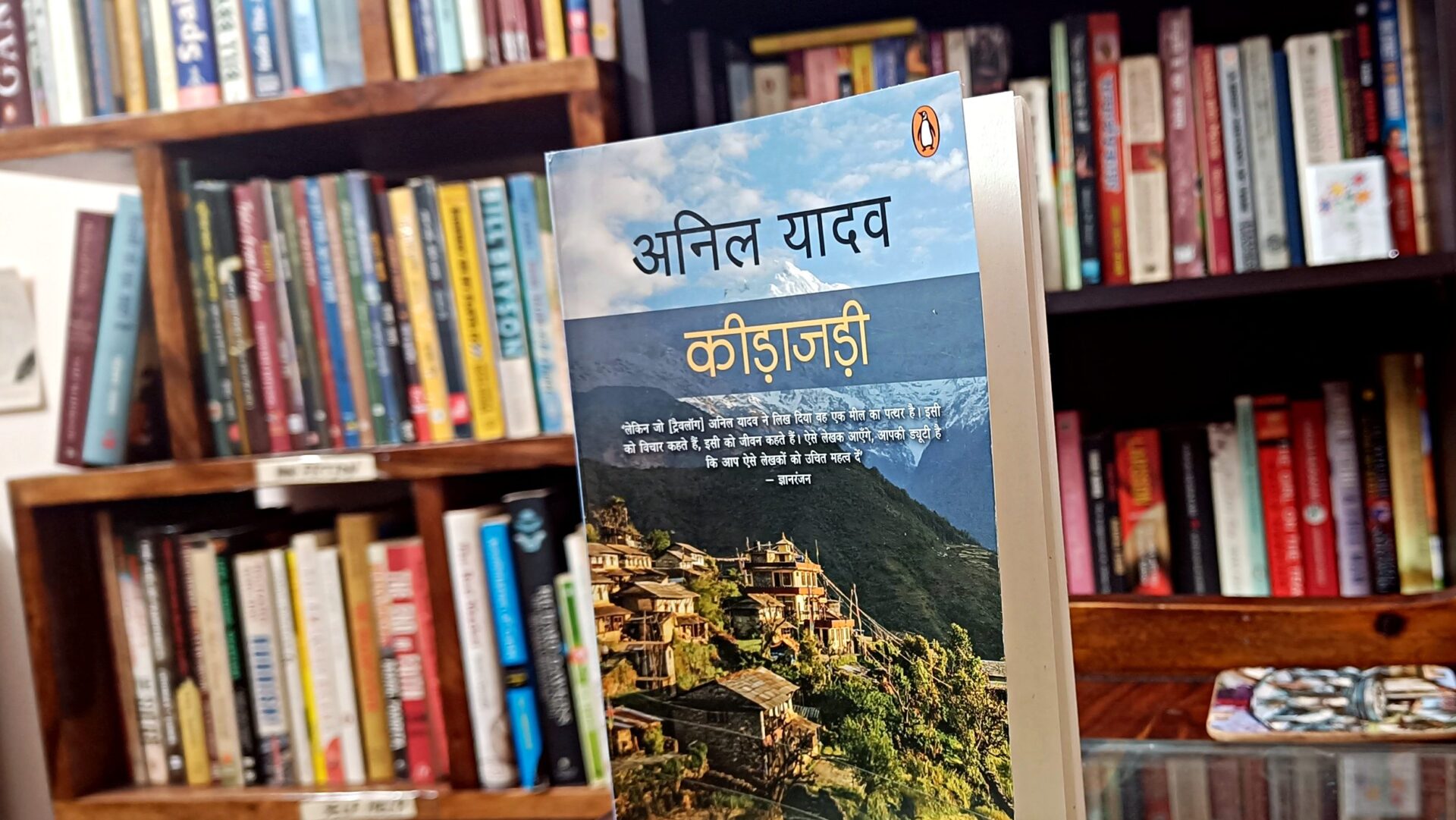

अनिल यादव की हालिया प्रकाशित किताब कीड़ाजड़ी (Keeda Jadi By Anil Yadav) कल दिन में ही पहुँची अभी-अभी पढ़कर ख़त्म की। अमेजोन की तकनीकी ख़ामियों के चलते चिरप्रतीक्षित की श्रेणी में बस जाते-जाते बची। अच्छी किताब की ख़ास बात यही है कि एक बार शुरू करके आप ख़त्म करने का लोभसंवरण नहीं कर पाते। इसलिए किताब का क़रीब साठ फ़ीसदी हिस्सा मेट्रो में सफ़र करते भी पढ़ा गया।

संयोग यह रहा कि जिस प्रदेश के दुर्गम भूगोल की दास्तान यह किताब कहती है उसी प्रदेश की लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के बूते क़रीब दस दिन हल्द्वानी के अस्पताल में दर्द सहती, ऑक्सीजन लेती और क़रीब डेढ़ लाख का बिल चुकाकर हायर सेंटर को रिफ़र कर दी गई अस्सी साल की बुज़ुर्गवार महिला को दिल्ली के अस्पताल में देखने जाते-आते मेट्रो में यह किताब पढ़ी गई। उनकी बूढ़ी आँखों का दर्द और उनके पहाड़ी ‘अनार’ वाले चेहरे की झुर्रियों में समाया सहनशीलता का रहस्य कीड़ाजड़ी के हर किरदार के चेहरे पर भी चस्पा मिलता है।

उत्तराखंड के दुर्गम भूगोल की कहानी है कीड़ा जड़ी (Keeda Jadi by Anil Yadav)

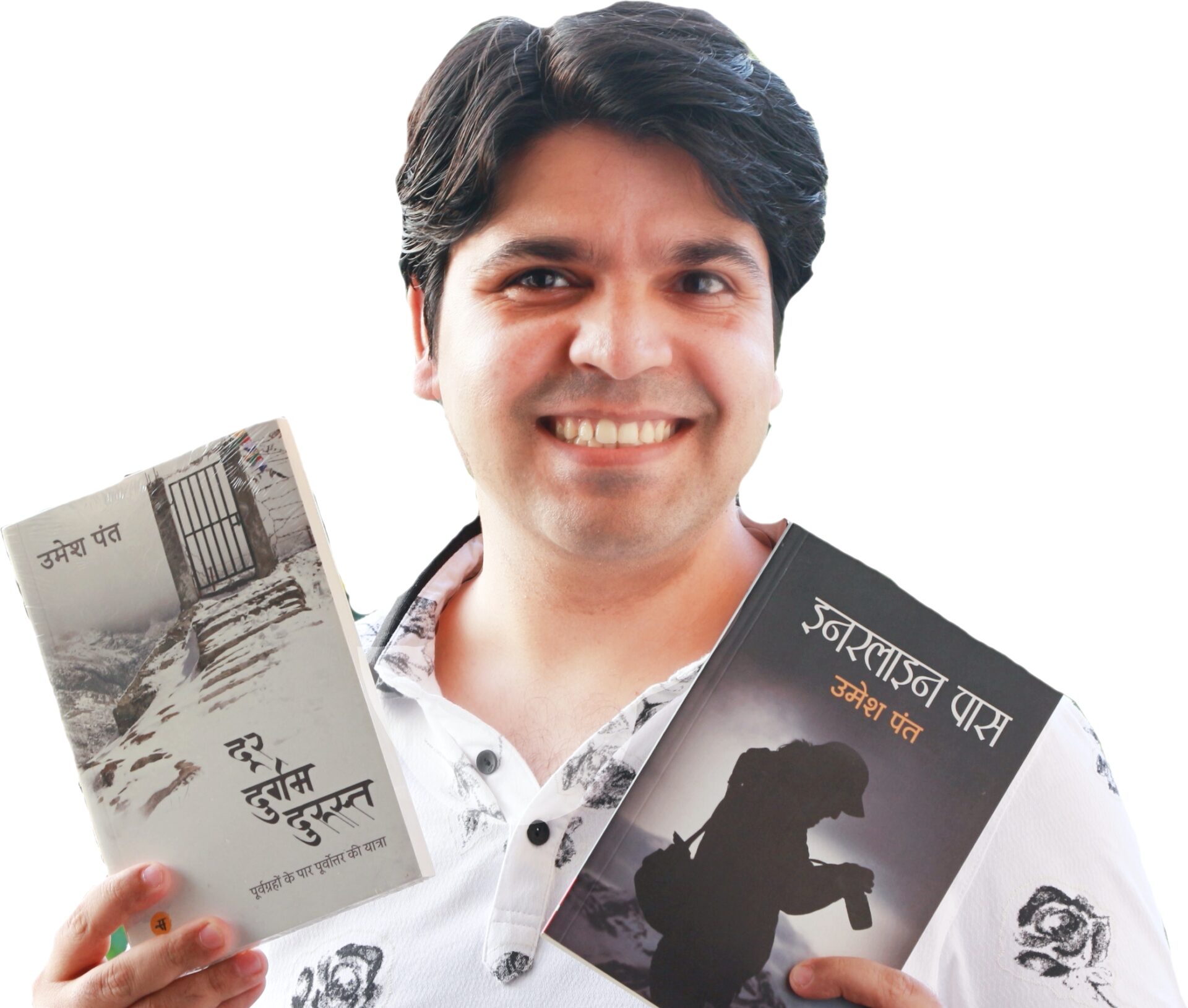

यह संयोग ही है कि कीड़ाजड़ी पर कई साल पहले मैंने अख़बारों के लिए लिखा, इसपर स्टोरीटेल के लिए एक कहानी भी लिखी और जिस भूगोल की कहानी यह किताब कहती है वहाँ यही कोई दो साल पहले मेरा जाना भी हुआ था। लेकिन किताब पढ़ते हुए पिंडर घाटी के धाकुड़ी, खाती, खड़किया से एक बार फिर गुजरना हुआ। पिंडर नदी को पार करना हुआ।

इस बार इस किताब के ज़रिए उस भूगोल को गहराई से जी लेने का अहसास भी हुआ। किताब के किरदार उत्तराखंड में बीते बचपन की याद दिला गए। ऐसे ही लोग, ऐसी ही बातें, ऐसा ही लहज़ा, ऐसा ही दर्शन, ऐसी ही ख़ुशियाँ और ऐसे ही दुःख पहाड़ के तक़रीबन हर दुर्गम भूगोल में आपको मिल जाएँगे।

काम शक्ति बढ़ाने वाली दवा है कीड़ा जड़ी (Keeda Jadi increases Sex Power)

किताब का नाम कीड़ाजड़ी (Keeda Jadi by Anil Yadav) है। कीड़ाजड़ी (Keeda Jadi) या यारसा गंबू जिसका उपयोग यौनशक्ति या कामोत्तेजना (Sex Power) बढ़ाने में किया जाता है। जो शीतलहर से सराबोर बर्फ़ीले बुग्यालों के आस-पास ज़मीन में गढ़ी पायी जाती है और जिसकी क़ीमत आसमान छूती है। जो जीव भी है और जड़ भी है। इस जड़ी की उछाल मारती क़ीमतों, उसे इकट्ठा करने के संघर्ष, उसकी बिक्री में होने वाली राजनीति और पावर गेम की कहानी दर्ज करते हुए अनिल के भीतर का पत्रकार कुलाँचे मारता दीखता है।

पर यह किताब काम वासना के बारे में नहीं है। बल्कि कहीं दूर बैठे सुविधासम्पन्न लोगों की काम शक्ति बढ़ाने के लिए बर्फ़ीली वादियों में खुदाई का काम करते उन लोगों की दास्तान है जो अपनी जान पर खेलकर यह जड़ी निकालकर लाते हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और जब जड़ी निकालने का काम नहीं करते तो क्या करते हैं? किताब से आपको इन सवालों के उत्तर मिल जाएँगे। लेकिन यह किताब महज़ इन उत्तरों की तलाश के लिए नहीं लिखी गई।

अनिल यादव सिर्फ़ एक पर्यटक या एक पत्रकार के तौर पर पिंडर घाटी जाते तो पहाड़ के लोगों की जिन संवेदनाओं, जिन स्वरों को वो बटोर लाए हैं वो कभी न कर पाते। वो उस जगह पर बसे, उन लोगों को अपनाया, उनके द्वारा अपनाए गए, उनके बीच रहकर उनकी ज़िंदगी से वो सब कुछ संजों लाए जो ‘कीड़ा जड़ी’ नाम की इस क़िताब के अभाव में अलिखित रह जाता।

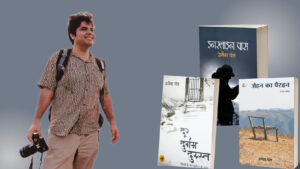

अनिल यादव की लेखनी में जादू है यह कहना उसके असर को कम करके आंकना होगा। जादू यथार्थ को झुठलाने का हुनर है। आँखों का धोखा है। बल्कि यह कहना चाहिए कि उनके लेखन में मानवीय संवेदनाओं की गूढ़तम इंद्रियों को स्पर्श कर लेने की ताक़त है जिसे लेखन और जीवन के परस्पर संबंध की समझ पर महारत के बिना हासिल कर पाना असम्भव है।

आमतौर पर निर्जीव लगने वाली चीज़ों में जीवन तलाशकर उनकी देह को साकार कर देने की कुव्वत उनकी लेखनी को औरों से अलग करती है। उनके लिखे में शाश्वत उदासी का आकर्षण है। वो अमूमन उपेक्षित रह जाने वाले दृश्यों की अनुभूति के चरम पर जाकर उनमें समाए अदृश्य से एक धुन तलाश लाते हैं जो बहुत देर तक पाठक के मस्तिष्क में गूंजती रहती है। उनका बयान वीरानियों का एक सम्मोहक शब्दजाल लगता है। जहां एक पथरीला सा रूखापन भी है और अपनत्व की तरलता भी।

अनिल यादव की किताब कीड़ा जड़ी के अनूठे किरदार (Characters of Keeda Jadi By Anil Yadav)

कीड़ाजड़ी के किरदार, उन किरदारों की अदायगी, उनके ज़िंदगी के खुरदुरेपन से पनपा दर्शन और भोगे हुए जीवन से प्राप्त उनका बोध जितना सरल है उतना ही अनूठा भी।

मसलन एक अणवाल (चरवाहा) की कही यह बात देखिए

“जानवर के साथ पहले जानवर बनना हुआ तब बात समझता है’

पिंडर घाटी या फिर किसी भी दूरस्थ उच्च हिमालयी इलाक़े की वीरानियाँ जिसने देखी हैं वो समझ सकता है प्रकृति के बीच आप जीवन के ही नहीं मृत्यु के भी बहुत क़रीब होते हैं। अनिल यादव की किताब में इसकी बानगी कुछ यूँ मिलती है-

पर्वतारोहण के बेसिक और एडवांस कोर्स कर लेने के बाद घाटी में आया छत्तीसगढ़ का एक नौजवान अफ़सर सुंदरढ़ूँगा के रास्ते में रपटकर नदी में बह गया और उसका क़िस्सा बताते हुए अनिल लिखते हैं- ‘रूप सिंह मृत्यु के जनसंपर्क अधिकारी की तरह कहता है’- “कोर्स क्या होता है सर! एक बार गिर गया तो गिर गया, उस खड़ी ढलान पर हाथ छूटने के बाद कौन टिक पाता है।”

कीड़ा जड़ी के किरदारों के साथ ही लेखक का भी अपना एक अनगढ़ सा जीवन दर्शन है। निरंतर एक उकताहट, एक खीझ भी उनके साथ चलती है। कुछ देर अपनी महिला सहकर्मियों के समूह में समय बिताने के बाद अपने पुरुष साथियों की संगत पाकर वो कहते हैं-

“औरत-मर्द का विभेद शाश्वत है, एक दूसरे की उपस्थिति से स्वभाव में आए परिवर्तन और उससे पैदा होने वाली घुटन का कुछ नहीं किया जा सकता, इसी को सहनीय बनाने का नाम सभ्यता है”

इससे असहमत हुआ जा सकता है। यहाँ अणवाल की बात चुराकर मैं यही कहना चाहूँगा औरत के साथ पहले औरत बनना हुआ तब एक-दूसरे की बात समझ आती है, पर औरत को भी मर्द के साथ पहले मर्द बनना हुआ। वरना घुटन बनी रहेगी। सहने से समझने के बीच का रास्ता सभ्यताओं को ताक पर रखकर तय करना होगा। सभ्यताओं के विकसित होने की रफ़्तार बहुत धीमी है और इंसानों की उम्र बहुत कम। इंसानी रिश्तों की उससे भी कम।

प्राकृतिक आपदाओं की दुनिया में भटकाव की कहानी

पहाड़ का वातावरण और उसकी जनशून्य वीरानी को अनिल यादव अपने भीतर किस गहराई से जज़्ब करते हैं उसके कई उदाहरण किताब में मिल जाएँगे। मसलन घाटियों के ऊपर छाए विराट शून्य में डूबता उनका यात्री मन दर्ज करता है –

“एक बार उस शून्य से ढंग से सम्पर्क हो जाने के बाद विचार आना बंद हो जाते हैं, मधुमक्खियों की गुंजार की लय पकड़कर उस शून्य के भीतर बहा जा सकता है, भीतर एक डुबान होती है और तब धीमे से पूरा अस्तित्व ही उखड़कर निर्वात में किसी ओर चल देता है। तुम पहाड़ आते किसलिए हो, उस शून्य में भटकने के लिए ही तो! तो भटको…”

इस शून्य में पदार्पण के लिए अनिल ‘पदार्थ’ का सहारा भी लेते हैं। किताब पढ़ते हुई उस ‘पदार्थ’ की महक भी लगातार बनी रहती है।

इस बीच वो पहाड़ियों की मासूमियत का ज़िक्र करना नहीं भूलते। वो रूप सिंह के बारे में बताते हुए कहते हैं –

“अपनी मार्केटिंग की झालरों से सजी नई दुनिया में यह पहाड़ी दिल ही तो है जिसके पास अपना एक फ़ोटो अलबम तक नहीं है”

यह एक ऐसी दुनिया है जहां प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली दुर्घटनाओं को भुलाए बिना जीना बेहद मुश्किल है। वो आगे लिखते हैं-

“ख़ासतौर से दुर्घटनाओं को तो भुलाया जाना ही था। उनका स्मृति पर बोझ दुनिया ठप कर सकता था।”

रामदेव का किरदार भी बहुत रोचक है जिसका दावा है कि खुद भगवान ने आकर उसे अपना फ़ोन नंबर दिया लेकिन पुलिस वालों ने उसे ‘चोर दिया’। उसे वापस लेना ही रामदेव के जीवन का लक्ष्य है।

दुनिया जहां लोग चौंकते हैं तो कहते हैं – ‘मां क़सम खत्तरनाक

लेकिन पहाड़ियों के बीच रहकर उनके दर्द को समझते हुए भी एक तटस्थता लेखक में हमेशा बनी रहती है। शायद तभी कीड़ा जड़ी निकालने गए ग्रामीण लोगों के रवैय्ये के बारे में लिखते हुए वो कहते हैं-

शीशे और प्लास्टिक की बोतलें, बियर के केन, पुराने कपड़ों के चीथड़े और मल उसी तरह बिखरे दिखते हैं जिसके लिए पहाड़ आने वाले संजीदा पर्यटक दायित्वहीन नवधनिकों को कोसते हैं।

जोती, चामू, दीपू, ख़िलाफ़ सिंह दानू ऐसे कई किरदार हैं जो किताब के ख़त्म होते-होते आपको अपने बहुत क़रीब महसूस होते हैं। ये किरदार आपको हँसाते हैं, उदास करते हैं और आख़िर तक आते-आते आपकी आँखों को नम करते हैं।

कीड़ाजड़ी एक यात्रा का वृत्तांत नहीं है बल्कि एक यात्री के ठहराव का वृत्तांत है। वह ठहराव जिसकी कमी आधुनिकता का सबसे बड़ा दंश है।

कीड़ाजड़ी (Keeda Jadi By Anil Yadav) एक ऐसी दुनिया की सच्ची दास्तान है जहां लोग ऐसी ज़िंदगी ज़ी रहे हैं जिसे जीने में सहनशीलता की सीमा पार हो जाती है। जहां की गालियाँ भी ‘भावभीनी’ हैं। जहां लोग चौंकते हैं तो कहते हैं – ‘मां क़सम खत्तरनाक’।

![]()